宮崎学プロフィール

|

|

|

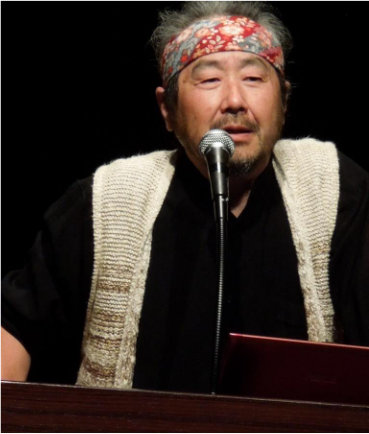

宮崎学 1949年長野県生まれ 現在は、オンラインサロン「gaku塾」を中心に、情報を発信しています。 |

動物写真は現代社会に生きる人間社会を写す鏡

|

|

|

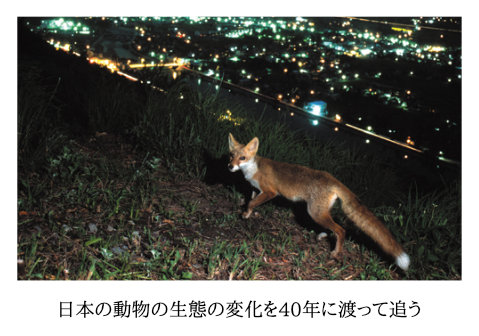

ボクはこれまで、撮影困難な野生動物の生態を撮影するために、自作の赤外線の特殊センサーや小型ストロボなどを組み込んだ無人の自動撮影装置を開発し、数多くの動物を写真に収めてきた。 ボクの半世紀近い写真家としての活動は、1960年代前後に行われた国有林、民有林の大規模な伐採事業や、高度経済成長期の山林の開発を経た自然環境の変化と、それに伴う動物の生態の変化を「シナントロープ」と大きく捉え、その時々を伝える必要に迫まれ自然界の報道写真家として思想が移行してきた。 ボクは、人間が動物と隔絶することでかつての関係を喪失し、動物たちが自然に残していくサインを読み取る能力の欠如に警鐘を鳴らしている。 |

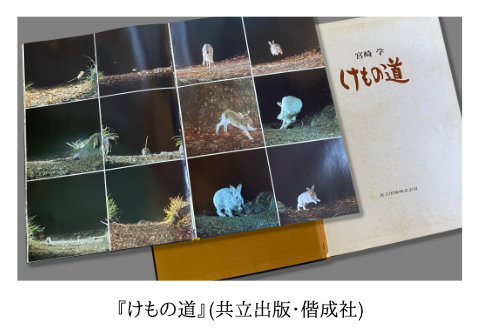

写真集と受賞

|

|

| 1949年 | 長野県生まれ 自然と人間をテーマに、社会的視点にたった「自然界の報道写真家」として活動。 |

|---|---|

| 1978年 | 『ふくろう』(福音館書店)で第1回絵本にっぽん大賞 |

| 1982年 | 『鷲と鷹』(平凡社)で日本写真協会新人賞 |

| 1990年 | 『フクロウ』(平凡社)で第9回土門拳賞 |

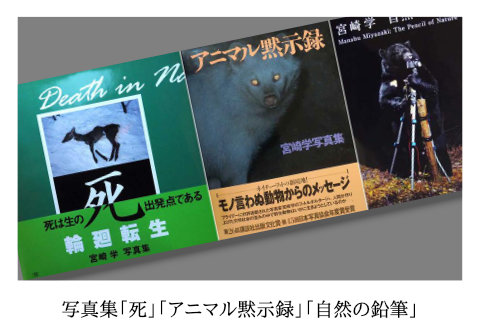

| 1995年 | 『死』(平凡社)で日本写真協会年度賞、『アニマル黙示録』(講談社)で講談社出版文化賞受賞 |

| 2011年 | 『死を食べる』(偕成社)が全国読書感想文コンクール対象図書に選ばれる |

メディア出演・講演等

|

|

| 2020年 | NHK日曜美術館・NHKワールドに出演 |

|---|---|

| 2019年 | 東京都写真美術館で個展 |

| 2013年 | IZU PHOTOMUSEUM(伊豆フォトミュージアム)で個展 |

| 2016年 | カルティエ現代美術財団(パリ)にてグループ展 「Le Grand Orchestre des Animaux」に参加 |

| 2008年 | TBS系全国ネット/情熱大陸出演 |

| 2020年 | NHKeテレ 日曜美術館出演 |

| 2021年 | NHK総合 ストーリーズ出演 |